中醫(yī)文化

簡介

在全面、整體貫徹“文化先行”的戰(zhàn)略指引下,我們積極推動“中醫(yī)藥文化傳播行動”,致力于將中醫(yī)這一中華民族的瑰寶發(fā)揚光大。我們充分運用并整合智能技術(shù),如大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等,多維度、全方位地傳播中醫(yī)傳統(tǒng)文化,讓古老智慧煥發(fā)新的生機。

通過多種渠道和途徑,我們普及推廣陰陽五行、靈樞天年、天人合一、五運六氣、先天之本、子午流注等中醫(yī)養(yǎng)生保健知識,讓民眾深入了解中醫(yī)的精髓與奧秘。我們努力喚醒民眾對健康的主動意識,提升他們的健康素養(yǎng),使他們能夠更好地運用中醫(yī)知識來保養(yǎng)身體、預(yù)防疾病。

同時,我們也始終堅持以文化指導(dǎo)創(chuàng)新傳承及創(chuàng)新應(yīng)用,不斷探索中醫(yī)與現(xiàn)代科技的結(jié)合點,推動中醫(yī)藥事業(yè)的繁榮發(fā)展。通過這些努力,我們旨在增強民族文化自信,讓中醫(yī)這一傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)體系在國際舞臺上綻放更加璀璨的光芒。

醫(yī)學(xué)微視官網(wǎng)授權(quán)轉(zhuǎn)載

>>中醫(yī)藥知識科普

1.陰陽五行

陰陽,這一古老而深邃的哲學(xué)概念,認為世界上一切事物都蘊含著兩種既互相對立又互相依存、互相轉(zhuǎn)化的力量。而五行,則由“木、火、土、金、水”這五種基本物質(zhì)的運行和變化所構(gòu)成,它強調(diào)的是一個整體觀念,以及事物之間的相互影響和制約。這兩者共同構(gòu)成了中醫(yī)傳統(tǒng)思維的框架,成為中醫(yī)學(xué)理論體系的重要組成部分及理論基礎(chǔ)。

在中醫(yī)理論中,陰陽五行被廣泛應(yīng)用于分析人體臟腑、經(jīng)絡(luò)、生理功能的屬性和相互關(guān)系。醫(yī)生們會運用五行生克的道理,深入闡釋臟腑組織之間在生理和病理情況下的復(fù)雜聯(lián)系,以及人體與外界環(huán)境之間的相互關(guān)系。

通過精準(zhǔn)的診斷,中醫(yī)能夠明確人體陰陽失衡的所在,并巧妙地運用藥物、針灸、推拿等多種手段,對人體進行調(diào)節(jié),使其達到陰陽調(diào)和的狀態(tài),從而恢復(fù)健康。這一過程不僅體現(xiàn)了中醫(yī)對人體整體性和動態(tài)平衡的理解,也展現(xiàn)了中醫(yī)智慧的博大精深。

總的來說,陰陽五行理論為中醫(yī)提供了一種獨特的思維方式和實踐方法,使其能夠全面、深入地認識和治療人體疾病,為人類的健康事業(yè)作出了重要貢獻。

五行對應(yīng)關(guān)系:

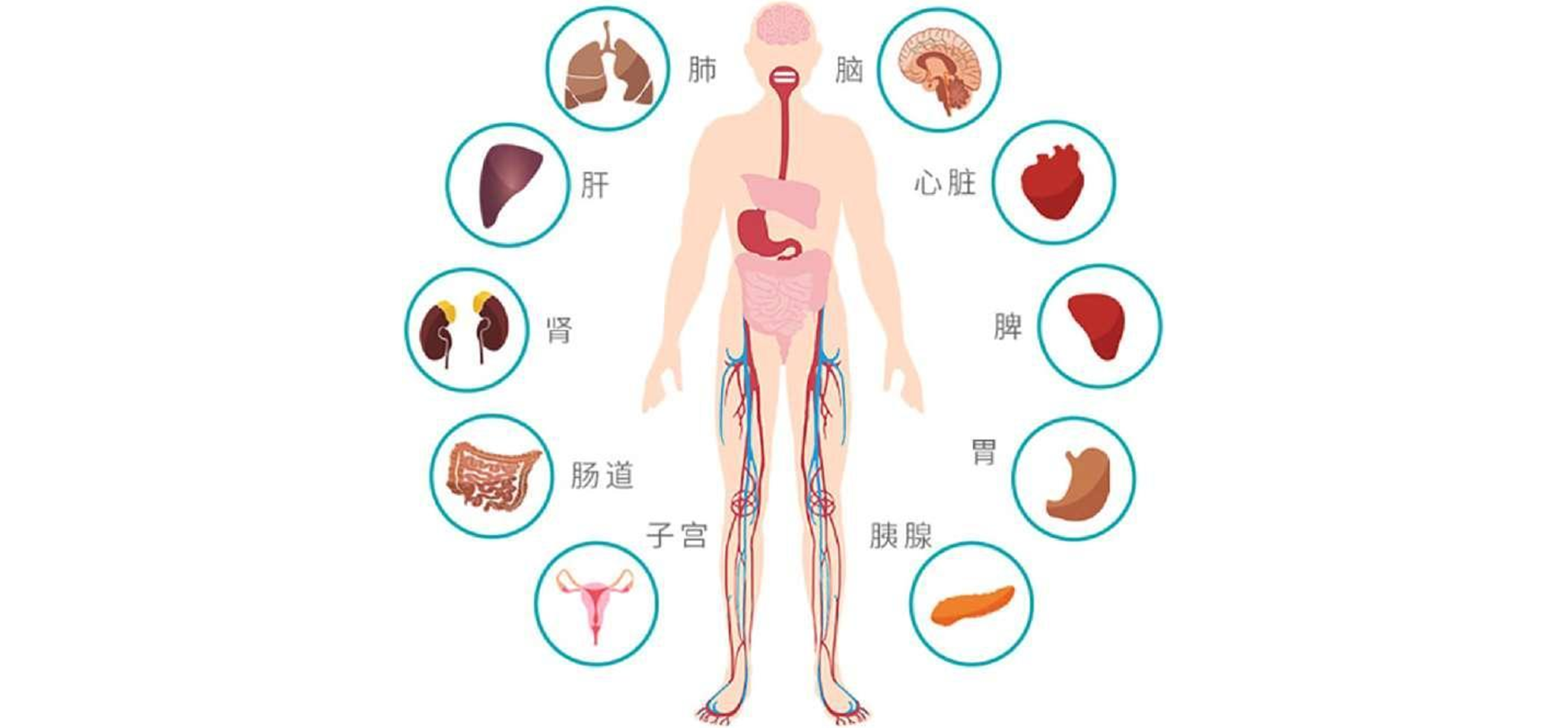

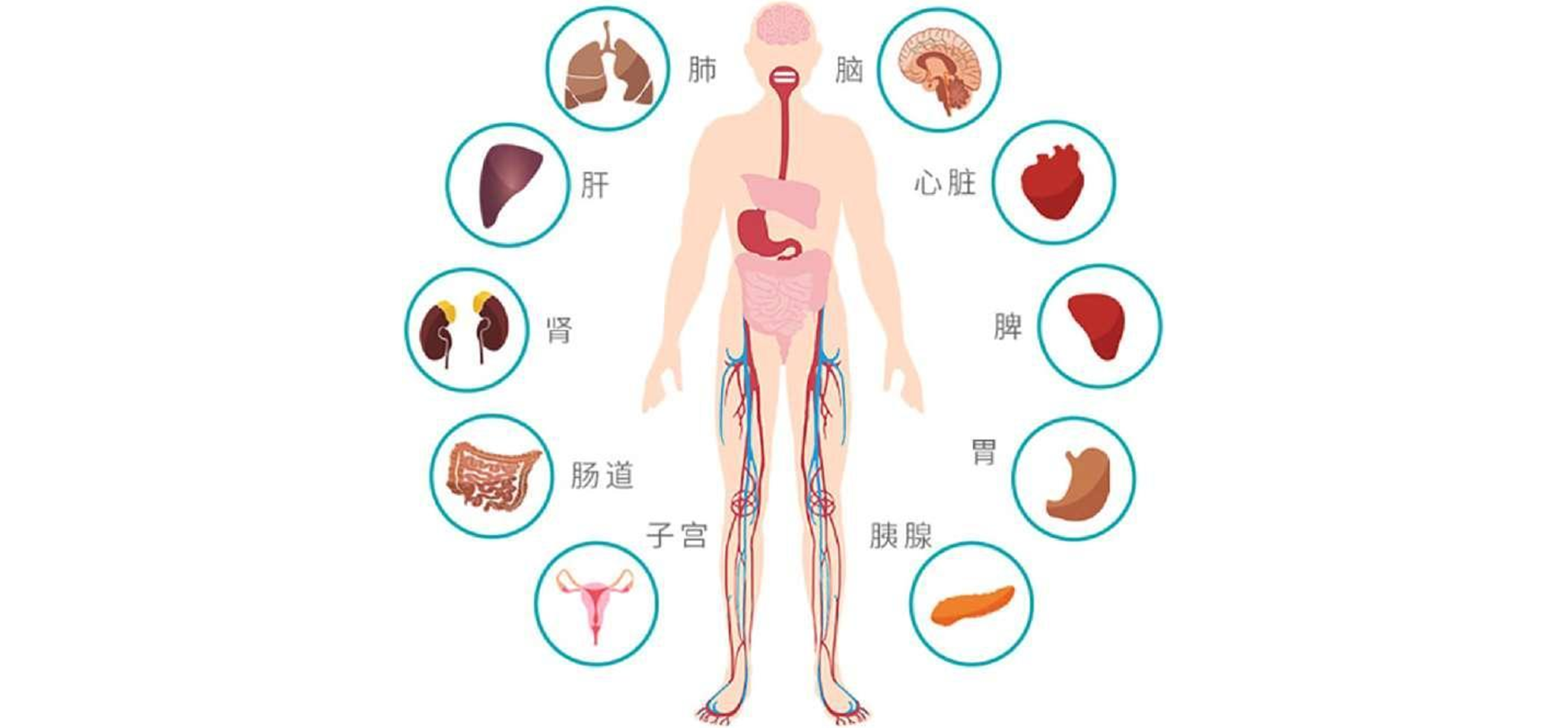

- 對應(yīng)五臟:肝、心、脾、肺、腎;

- 對應(yīng)六腑,膽、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦;

- 對應(yīng)五官:目、舌、口、鼻、耳;

- 對應(yīng)形體:筋、脈、肉、皮、骨;

- 對應(yīng)情志:怒、喜、思、悲、恐;

- ?對應(yīng)五聲:呼、笑、歌、哭、呻;

- ?對應(yīng)五味:酸、苦、甘、辛、咸;

- ?對應(yīng)五色:青、赤、黃、白、黑;

- ?對應(yīng)季節(jié):春、夏、長夏、秋、冬;

- ?對應(yīng)五化:生、長、化、收、藏;

- 對應(yīng)五氣:風(fēng)、暑、濕、燥、寒;

- 對應(yīng)方位:東、南、中、西、北。

2.先天之本

《素問·金匱真言論》有云:“夫精者,生之本也。”這里的“精”,特指腎中所藏的精氣,它被視為生命的根基與源泉。在中醫(yī)理論中,“本”即代表了生命的起源,從胎兒時期的微弱存在,到成年后的強健體魄,這一成長壯大的全過程,無不依賴于“精”的滋養(yǎng)與推動。個人體質(zhì)的強弱,往往與其先天稟賦密切相關(guān),稟賦強者,我們稱之為先天充足,反之則為先天不足。

為了更深入地理解和調(diào)整人的先天體質(zhì),中醫(yī)運用了陰陽五行、五運六氣等復(fù)雜而精妙的理論體系。其中,結(jié)合個人的“生辰八字”,即出生年、月、日、時,同時綜合考量出生時刻的中運(五行運氣的周期性變化)、司天(每年上半年的主氣)、在泉(每年下半年的主氣)、主運(每年五個時段的五行之氣)、客運(每年隨中運變化的主運)、主氣與客氣(每年六氣的變化規(guī)律)、節(jié)氣、屬性人(根據(jù)出生年份確定的人的五行屬性)以及具體的出生時辰等因素,中醫(yī)能夠“推算”出這些因素如何影響個體的先天體質(zhì)。

基于這樣的推算,能夠識別出個體“肝、心、脾、肺、腎”五大系統(tǒng)中哪一個系統(tǒng)受到克制最為嚴(yán)重,從而將其判定為先天弱臟系統(tǒng)。針對這一弱臟系統(tǒng),中醫(yī)采取精準(zhǔn)定向的補泄調(diào)理方法,通過藥物、食療、針灸等多種手段,旨在平衡陰陽,調(diào)和五行,以達到增強體質(zhì)、促進健康的目的。這一過程不僅體現(xiàn)了中醫(yī)對個體差異的高度尊重,也彰顯了其“治未病”的先進理念。

3.靈樞天年

《黃帝內(nèi)經(jīng)·靈樞篇》作為中醫(yī)理論的瑰寶,深刻揭示了人體生長衰老過程中的生理特點及其與壽命長短之間的緊密聯(lián)系。書中不僅從先天稟賦與后天發(fā)育兩個維度,詳細闡述了人的精神、氣血、臟腑等方面如何影響壽夭,還系統(tǒng)論述了人的生命從形成到生長直至衰老各個階段的生理變化規(guī)律。

在這一過程中,《靈樞篇》特別強調(diào)了氣血盛衰與臟腑強弱對于人體壽命的決定性作用。它指出,氣血的充盈與臟腑功能的強健,是維持生命活動、延緩衰老的關(guān)鍵所在。同時,書中還提到了皮膚致密程度、肌肉松緊狀態(tài)以及營衛(wèi)(即人體正氣與防衛(wèi)機能)運行是否規(guī)律等因素,均對人的壽夭產(chǎn)生重要影響。

尤為值得一提的是,《靈樞篇》還提出了“失神者死,得神者生”的論斷,將精神狀態(tài)作為判斷病情輕重、預(yù)后好壞的重要依據(jù)。這一原則強調(diào),人的精神狀態(tài)是生命活力的直接體現(xiàn),神旺則生命力強,神衰則生命力弱,甚至預(yù)示著生命的終結(jié)。

綜上所述,《黃帝內(nèi)經(jīng)·靈樞篇》通過對人體生長衰老規(guī)律的深入剖析,不僅為中醫(yī)臨床提供了寶貴的理論指導(dǎo),也為人們認識生命、保養(yǎng)身體、延長壽命提供了科學(xué)的思路與方法。它提醒我們,要關(guān)注自身氣血、臟腑的健康狀況,保持良好的精神狀態(tài),以達到健康長壽的目的。

- ?人生十歲,五臟始定,血氣已通,其氣在下,故好走;

- ?二十歲,血氣始盛,肌肉方長,故好趨;

- ?三十歲,五臟大定,肌肉堅固,血脈盛滿,故好步;

- ?四十歲,五臟六腑十二經(jīng)脈,皆大盛以平定,腠理始疏,榮華頹落,發(fā)頗斑白,平盛不搖,故好坐;

- ?五十歲,肝氣始衰,肝葉始薄,膽汁始滅,目始不明;

- ??六十歲,心氣始衰,苦憂悲,血氣懈惰,故好臥;

- ??七十歲,脾氣虛,皮膚枯;

- ??八十歲,肺氣衰,魄離,故言善誤;

- ??九十歲,腎氣焦,四臟經(jīng)脈空虛;

- ??百歲,五臟皆虛,神氣皆去,形骸獨居而終矣。

4.天人合一

宇宙與人體之間存在著一種深刻而微妙的“全息對應(yīng)”關(guān)系,這種關(guān)系在中醫(yī)哲學(xué)中被概括為“天人合一”。這一理念強調(diào)的是人與自然環(huán)境的和諧共生,認為人是自然界的一部分,無法脫離自然法則而獨立存在。在《內(nèi)經(jīng)》所構(gòu)建的天地人系統(tǒng)中,人與天相通的總原則是“同氣相求,同類相應(yīng)”,即自然界的變化與人體內(nèi)部的變化存在著相互感應(yīng)、相互影響的規(guī)律。

《素問?寶命全形論》中明確指出:“人以天地之氣生,四時之法成。”這句話深刻揭示了人的生命活動與自然界的密切聯(lián)系。人體的陽氣,如同自然界的陽氣一樣,遵循著春生、夏長、秋收、冬藏的規(guī)律。這種規(guī)律不僅體現(xiàn)在自然界的氣候變化上,更深刻地影響著人體的生理機能和病理變化。

若人體不能順應(yīng)四時春、夏、秋、冬的變化規(guī)律,就會出現(xiàn)各種病變。例如,春天是陽氣生發(fā)的季節(jié),若人體陽氣不足,就可能出現(xiàn)畏寒、乏力等癥狀;夏天是陽氣旺盛的季節(jié),若人體陽氣過盛,就可能出現(xiàn)上火、煩躁等癥狀。這些病變都是人體與自然界失衡的結(jié)果,體現(xiàn)了天人合一理念的重要性。

所謂天人合一,不僅要求我們在精神上與自然達到和諧統(tǒng)一,更要在行動上身體力行,遵循自然規(guī)律,適應(yīng)四時的變化。只有這樣,我們才能實現(xiàn)“天地俱生,萬物以榮”的和諧景象,讓生命在自然的懷抱中綻放出最絢爛的光彩。因此,天人合一不僅是一種哲學(xué)思想,更是一種生活態(tài)度和實踐指南,它引導(dǎo)我們尊重自然、順應(yīng)自然,與自然和諧共生,共同創(chuàng)造一個更加美好的世界。

5.五運六氣(氣象醫(yī)學(xué))

中醫(yī)古代醫(yī)學(xué)家以木、火、土、金、水五行的運行規(guī)律,結(jié)合古代氣象的陰、陽、風(fēng)、雨、晦、明,以及風(fēng)、熱、濕、火、燥、寒六氣的流轉(zhuǎn),共同構(gòu)建了一套精妙絕倫的“氣運”體系。這一體系旨在通過觀察和推斷氣候變化,來預(yù)測和解釋疾病的發(fā)生與演變規(guī)律。

中醫(yī)學(xué)認為,外界氣候的變化對人體氣血的影響是顯而易見的。正如《素問·八正神明論》所言,在天熱時,人體氣血暢通易行,而在天寒時,則氣血凝滯沉澀。這種氣血的變化不僅影響著人體的正常生理功能,也是疾病發(fā)生的重要誘因。

《內(nèi)經(jīng)》中專有“風(fēng)論”篇,深入探討了風(fēng)邪對人體健康的影響。俗語說“百病皆生于風(fēng)”,可見風(fēng)邪致病之廣泛。在《難經(jīng)》中,中風(fēng)更是被列為傷寒之首,傷寒有五,分別為中風(fēng)、傷寒、濕溫、熱病、溫病。這進一步印證了風(fēng)邪在中醫(yī)病因?qū)W中的重要地位。

在臨床上,無論是外感疾病還是內(nèi)傷雜病,以風(fēng)邪致病者尤為多見。風(fēng)邪不僅具有善行數(shù)變、無孔不入的特點,還能與其他邪氣相結(jié)合,形成更為復(fù)雜的病理變化。

現(xiàn)代科學(xué)也逐漸證實,多數(shù)慢性病、亞健康狀態(tài)確實與天氣變化密切相關(guān)。例如,氣溫驟變、濕度增大、氣壓降低等氣象因素,都可能成為慢性病加重或復(fù)發(fā)的誘因。因此,中醫(yī)的氣運體系不僅具有深厚的理論根基,也在現(xiàn)代科學(xué)研究中得到了驗證和補充。

綜上所述,中醫(yī)的氣運體系為我們提供了一種獨特的視角,來理解氣候變化與人體健康之間的內(nèi)在聯(lián)系。它提醒我們,在享受自然之美的同時,也要學(xué)會順應(yīng)自然規(guī)律,調(diào)養(yǎng)身心,以達到預(yù)防疾病、保持健康的目的。

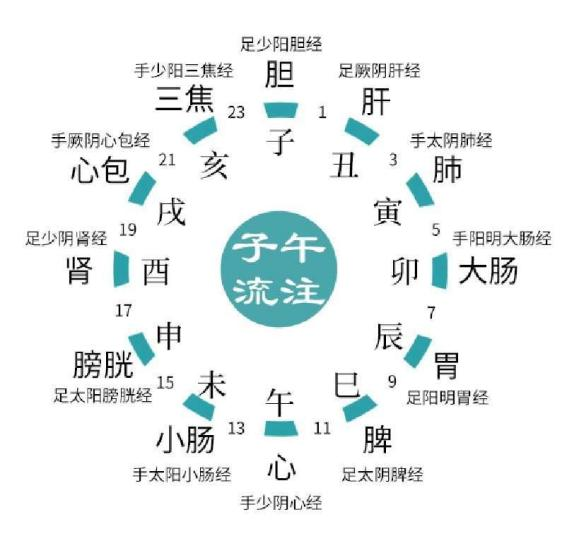

6.子午流注

“子午”指的是時辰,“流注”指的是血氣,子午流注是中醫(yī)圣賢發(fā)現(xiàn)總結(jié)的一種規(guī)律,即每日的十二個時辰與人體的十二條經(jīng)脈是相對應(yīng)的一種規(guī)律。由于時辰的變化,因而不同的經(jīng)脈在不同的時間點也會有盛有衰,根據(jù)這種規(guī)律,對照人體的五臟六腑及其所在的經(jīng)脈,進而相應(yīng)的疾病在相應(yīng)的時間段里進行治療、調(diào)養(yǎng)就可以達到事半功倍的效果。

7.精氣學(xué)說

精氣學(xué)說是中醫(yī)理論的核心哲學(xué)基礎(chǔ),認為“精”與“氣”是構(gòu)成生命和宇宙萬物的本源。在宇宙觀中,無形的精氣通過聚散運動生成天地萬物,《素問》提到“氣始而生化,氣散而有形”,揭示了一切物質(zhì)與生命的本質(zhì)是氣的不同形態(tài)。人體內(nèi),精氣分為先天與后天兩類:先天之精源自父母,藏于腎中,主導(dǎo)生殖與生長發(fā)育;后天之精則由飲食水谷轉(zhuǎn)化而來,通過脾胃運化輸布全身,維持日常生理活動。兩者相互依存,先天之精激發(fā)后天之精的生成,后天之精又不斷滋養(yǎng)先天之精,形成動態(tài)循環(huán)。

氣的運動稱為“氣機”,升降出入的協(xié)調(diào)是臟腑功能正常的關(guān)鍵。例如,肺主宣發(fā)與肅降,肝氣主升發(fā),胃氣主降濁,一旦氣機紊亂便會致病。同時,氣的運動引發(fā)“氣化”,即物質(zhì)與能量的轉(zhuǎn)化,如食物化為氣血、津液化為汗尿等。中醫(yī)強調(diào)“百病生于氣”,外感六淫、內(nèi)傷七情均可導(dǎo)致氣滯、氣逆或氣虛,治療時需調(diào)暢氣機,如疏肝理氣、補中益氣等法。養(yǎng)生層面,“保精養(yǎng)氣”是核心理念,通過節(jié)制欲望、飲食調(diào)補、呼吸導(dǎo)引等方式固護精氣,達到“正氣存內(nèi),邪不可干”的健康狀態(tài)。

8.三才四象

三才四象體現(xiàn)了中醫(yī)“天人相應(yīng)”的整體觀與動態(tài)平衡思想。三才指天、地、人三者的統(tǒng)一,認為人體是小宇宙,與自然大宇宙息息相關(guān)。例如,四季變化影響人體氣血運行:春天氣機升發(fā),需養(yǎng)肝疏泄;冬季陽氣內(nèi)藏,宜補腎固精。地理環(huán)境亦與健康相關(guān),北方寒冷多腎病,南方濕熱易生脾胃病。人體結(jié)構(gòu)也對應(yīng)三才,頭圓象天,足方象地,五臟六腑則與四時五行相配,如心屬火應(yīng)夏,腎屬水應(yīng)冬,形成“天人同構(gòu)”的認知模型。

四象是對陰陽理論的細化,將陰陽消長分為少陽、太陽、少陰、太陰四個階段,描述自然與生命的動態(tài)變化。少陽如初春陽氣萌動,對應(yīng)肝木生發(fā);太陽如盛夏陽氣鼎盛,對應(yīng)心火旺盛;少陰如秋日陽氣漸收,對應(yīng)肺金肅降;太陰如寒冬陰氣至盛,對應(yīng)腎水封藏。在病理中,外感病常按四象傳變,如傷寒從太陽表證傳入少陽半表半里,再深入太陰里證。治療時需順應(yīng)四象規(guī)律,如春季多用升散之藥助陽氣生發(fā),秋季則以收斂之品防津液耗散。

9.藏象學(xué)說

藏象學(xué)說是通過體表現(xiàn)象推斷內(nèi)臟功能的理論,核心在于“司外揣內(nèi)”。臟腑雖深藏體內(nèi),但其狀態(tài)通過五官、皮毛、脈象等外在表現(xiàn)反映。例如,心主血脈,其華在面,面色紅潤或蒼白可直接反映心血盛衰;肝開竅于目,目赤干澀多與肝火上炎相關(guān);腎主骨生髓,牙齒松動、白發(fā)早生常提示腎精不足。這種“內(nèi)外相應(yīng)”的思維貫穿診斷與治療,如通過舌苔厚膩判斷脾胃濕滯,用健脾祛濕藥調(diào)理。

臟腑分為五臟與六腑,五臟(心、肝、脾、肺、腎)主藏精氣,功能以化生和儲存為主;六腑(膽、胃、大腸等)主傳化水谷,以通為用。兩者表里相合,如心與小腸、肺與大腸通過經(jīng)絡(luò)聯(lián)系,病理上相互影響。肺熱可能引發(fā)大腸便秘,通便瀉下藥亦可清肺熱。此外,臟腑與情志密切相關(guān),喜傷心、怒傷肝、思傷脾等理論指導(dǎo)情志病的治療,如疏肝解郁法調(diào)理抑郁,養(yǎng)心安神法治失眠。

10.經(jīng)絡(luò)學(xué)說

經(jīng)絡(luò)學(xué)說是研究人體氣血運行通道的理論,認為經(jīng)絡(luò)是連接臟腑、體表與四肢的網(wǎng)狀系統(tǒng)。十二正經(jīng)如江河主干,貫通全身,手足三陰三陽經(jīng)分別對應(yīng)五臟六腑;奇經(jīng)八脈如湖泊水庫,調(diào)節(jié)氣血盛衰,其中任督二脈尤為重要,督脈總督陽氣,任脈主司陰血,二者循環(huán)構(gòu)成“小周天”。穴位是經(jīng)絡(luò)氣血輸注于體表的節(jié)點,如足三里屬胃經(jīng),能健脾胃;內(nèi)關(guān)屬心包經(jīng),可寧心安神。

經(jīng)絡(luò)的臨床應(yīng)用極為廣泛。針灸通過刺激穴位調(diào)節(jié)氣血,如針刺合谷穴治頭痛,艾灸關(guān)元穴溫補元氣。推拿循經(jīng)按摩可松解肌肉緊張,刮痧通過皮部刺激排毒。經(jīng)絡(luò)還用于診斷,如肝經(jīng)循行脅肋,該區(qū)域疼痛常提示肝郁氣滯;心經(jīng)連通舌體,舌尖紅赤多屬心火亢盛。現(xiàn)代研究雖未能完全解析經(jīng)絡(luò)實質(zhì),但其調(diào)控作用已被證實,如針灸促進內(nèi)啡肽釋放鎮(zhèn)痛,艾灸改善局部微循環(huán)等,印證了“通則不痛,痛則不通”的傳統(tǒng)智慧。

11.體質(zhì)學(xué)說

體質(zhì)學(xué)說是中醫(yī)理論中研究個體差異的核心內(nèi)容,強調(diào)先天稟賦與后天環(huán)境共同影響人體特質(zhì)。人的體質(zhì)分為九種基本類型,如平和質(zhì)、氣虛質(zhì)、陽虛質(zhì)、陰虛質(zhì)、痰濕質(zhì)、濕熱質(zhì)、血瘀質(zhì)、氣郁質(zhì)和特稟質(zhì)。平和質(zhì)為健康狀態(tài),其余體質(zhì)則對應(yīng)不同病理傾向:例如痰濕體質(zhì)者多形體肥胖、易生代謝類疾病,調(diào)理需健脾祛濕;陰虛體質(zhì)者常口干舌燥、失眠多夢,需滋陰潤燥。體質(zhì)差異決定了疾病易感性、發(fā)展規(guī)律及治療方向,如氣郁體質(zhì)者易患情志病,治療時需疏肝理氣,而特稟質(zhì)者多有過敏史,需固表扶正。臨床中,體質(zhì)學(xué)說還指導(dǎo)“因人制宜”,例如同樣感冒,氣虛者需補氣解表,濕熱者則需清熱化濕,體現(xiàn)個性化治療理念。

12.病因?qū)W說

病因?qū)W說系統(tǒng)分析疾病發(fā)生的原因,分為外感、內(nèi)傷和其他三類。外感病因以“六淫”(風(fēng)、寒、暑、濕、燥、火)為代表,其致病特點與自然氣候特性相關(guān):如風(fēng)邪“善行數(shù)變”,易致游走性關(guān)節(jié)痛或皮膚瘙癢;濕邪重濁黏滯,多引發(fā)肢體困重或濕疹纏綿。內(nèi)傷病因則以“七情”(喜、怒、憂、思、悲、恐、驚)為主,情志過極直接損傷臟腑,如“怒傷肝”致肝氣上逆,“思傷脾”致食欲不振。其他病因包括飲食不節(jié)(過食肥甘生痰濕)、勞逸失度(久坐傷氣)、外傷蟲獸等。中醫(yī)還提出“伏邪”理論,認為某些病邪可潛伏體內(nèi),待正氣虛弱時發(fā)病,如寒邪潛伏至春夏化為溫病。病因?qū)W說為辨證提供依據(jù),如頭痛因風(fēng)邪者用川芎祛風(fēng),因痰濕者用半夏化痰。

13.病機學(xué)說

病機學(xué)說揭示疾病發(fā)生、發(fā)展與轉(zhuǎn)歸的內(nèi)在規(guī)律,核心包括邪正盛衰、陰陽失調(diào)、氣血津液失常等。邪正關(guān)系決定疾病輕重:正氣足則病邪難侵,正氣虛則“至虛之處,便是容邪之所”。例如,素體陽虛者易感寒邪,形成“陽虛外寒”證。陰陽失調(diào)表現(xiàn)為寒熱虛實:陽盛則熱(如高熱面赤),陰盛則寒(如畏寒肢冷),陽虛生外寒(如畏寒喜暖),陰虛生內(nèi)熱(如五心煩熱)。氣血津液病機中,氣滯血瘀可致胸脅刺痛,津虧液耗則見皮膚干燥或便秘。此外,病機學(xué)說還涵蓋“內(nèi)生五邪”,即臟腑功能失調(diào)產(chǎn)生的內(nèi)風(fēng)、內(nèi)寒、內(nèi)濕等,如肝陽化風(fēng)引發(fā)眩暈,脾虛生濕導(dǎo)致水腫。治療時需針對病機立法,如“寒者熱之”“結(jié)者散之”。

14.氣血津液

氣血津液是維持生命活動的物質(zhì)基礎(chǔ),三者相互依存。氣為血之帥,推動血液運行并固攝血液;血為氣之母,為氣提供營養(yǎng)。例如,氣虛可致血瘀(如乏力伴舌紫暗),血虛則氣弱(如面色蒼白、心悸氣短)。津液泛指體內(nèi)正常水液,其生成與輸布依賴脾的運化、肺的宣降和腎的氣化。津液不足則口干尿少,輸布障礙則生痰飲水腫。氣血津液與臟腑功能密切相關(guān):肺主氣司呼吸,心主血行血脈,脾統(tǒng)血攝津,肝藏血調(diào)氣機,腎藏精化氣血。臨床中,氣血兩虛常用八珍湯,津虧肺燥用沙參麥冬湯,痰濕中阻用二陳湯,體現(xiàn)“調(diào)氣以治血,治血以調(diào)氣”的思維。

15.治則學(xué)說

治則學(xué)說是指導(dǎo)臨床治療的總綱,強調(diào)“治病求本”“扶正祛邪”“三因制宜”。治病求本需分清標(biāo)本緩急:如大出血時“急則治標(biāo)”以止血,慢性病則“緩則治本”調(diào)臟腑。扶正祛邪需權(quán)衡主次:正氣虛者以補益為主(如四君子湯健脾),邪氣盛者以攻伐為先(如承氣湯通腑)。三因制宜指因時、因地、因人施治:冬季慎用寒涼藥,南方濕熱地區(qū)多用芳香化濕法,老人用藥宜輕緩,兒童忌峻烈。此外,治則還包含“正治反治”:寒病用熱藥為正治,真寒假熱證用熱藥為反治。這些原則貫穿各科實踐,如針灸“虛則補其母,實則瀉其子”,推拿“以痛為腧,以通為用”。

16.分形理論

分形理論為現(xiàn)代科學(xué)與中醫(yī)結(jié)合的產(chǎn)物,提出人體局部與整體具有自相似性。分形陰陽五行學(xué)說認為,陰陽五行規(guī)律在不同尺度上重復(fù)顯現(xiàn),如舌面分區(qū)對應(yīng)五臟(舌尖屬心,舌根屬腎),脈診寸關(guān)尺分候臟腑,體現(xiàn)“全息”特征。分形經(jīng)絡(luò)學(xué)說將經(jīng)絡(luò)視為分形結(jié)構(gòu),穴位與臟腑通過多層級網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián),例如足三里不僅調(diào)節(jié)胃經(jīng),還可通過分支影響全身氣血。現(xiàn)代研究借助分形維數(shù)分析經(jīng)絡(luò)走向,發(fā)現(xiàn)其與血管、神經(jīng)分布存在統(tǒng)計學(xué)自相似性。這些理論為針灸選穴、舌脈診斷提供新視角,如耳穴療法利用耳朵對應(yīng)全身的“分形映射”,治療內(nèi)臟疾病。

17.養(yǎng)生學(xué)說

養(yǎng)生學(xué)說以“治未病”為核心,主張順應(yīng)自然、調(diào)和形神。飲食養(yǎng)生強調(diào)“五谷為養(yǎng),五果為助”,如春季多吃芽菜助陽氣生發(fā),秋季食梨潤燥。起居調(diào)攝注重“起居有常”,如“早臥早起”順應(yīng)四時,避免熬夜耗傷陰血。情志養(yǎng)生主張“恬淡虛無”,通過靜坐、書畫等舒緩壓力,避免“七情過極”致病。導(dǎo)引術(shù)(如五禽戲、八段錦)結(jié)合呼吸與動作,疏通經(jīng)絡(luò)、強健筋骨。藥物養(yǎng)生則分補益(如人參補氣、阿膠養(yǎng)血)與調(diào)理(如茯苓健脾、菊花清肝)。養(yǎng)生學(xué)說還重視環(huán)境因素,如“避其毒氣”預(yù)防瘟疫,居住環(huán)境需通風(fēng)避濕,體現(xiàn)“天人合一”的整體觀。

六大養(yǎng)生技術(shù)體系

a. 飲食養(yǎng)生:五味調(diào)和與食療精髓

?四性五味原則?:食物分寒熱溫涼四性,酸苦甘辛咸五味。濕熱體質(zhì)者宜食苦瓜、綠豆等寒涼之品;虛寒者宜生姜、桂圓溫補。元代《飲膳正要》提出“春宜省酸增甘,夏宜省苦增辛”,根據(jù)季節(jié)調(diào)整五味比例。

?藥膳配伍?:經(jīng)典如“當(dāng)歸生姜羊肉湯”溫經(jīng)散寒,“四神湯”(茯苓、蓮子、芡實、山藥)健脾祛濕。現(xiàn)代研究證實,黃芪燉雞可提升淋巴細胞活性,枸杞菊花茶富含抗氧化物質(zhì)。

?飲食禁忌?:《千金要方》強調(diào)“飽食即臥,乃生百病”,主張“食畢摩腹”“飯后百步走”。針對糖尿病等慢性病,中醫(yī)提出“三低一高”飲食法(低糖、低脂、低鹽、高纖維)。

b. 起居調(diào)攝:生物鐘與環(huán)境的協(xié)同

?晝夜節(jié)律管理?:遵循“日出而作,日入而息”,提倡亥時(21-23點)入睡以養(yǎng)三焦經(jīng),卯時(5-7點)排便順應(yīng)大腸經(jīng)當(dāng)令。現(xiàn)代睡眠醫(yī)學(xué)證實,22點前入睡可提升深睡眠比例。

?居住環(huán)境優(yōu)化?:唐代《天隱子》主張“居處不得綺靡華麗”,強調(diào)通風(fēng)向陽、避濕防潮。風(fēng)水學(xué)中的“坐北朝南”格局,與北半球采光需求高度契合。現(xiàn)代住宅宜采用竹木家具、綠植凈化空氣,避免電子設(shè)備電磁輻射干擾氣血運行。

?勞逸適度原則?:《抱樸子》警示“久視傷血,久臥傷氣”,提倡“形勞而不倦”。辦公室人群每小時做“五禽戲”虎式伸展,可緩解頸椎勞損;久坐者練習(xí)“提肛功”預(yù)防痔瘡。

c. 情志養(yǎng)生:七情調(diào)和與心理疏導(dǎo)

?情志相勝療法?:根據(jù)五行相克原理,悲勝怒(如失戀后痛哭宣泄肝火)、恐勝喜(用危機意識平復(fù)過度興奮)。現(xiàn)代心理學(xué)的系統(tǒng)脫敏法與此異曲同工。

?靜坐與冥想?:宋代《圣濟總錄》記載“閉目內(nèi)視,使心火下降”,與正念冥想降低皮質(zhì)醇水平的作用機制相符。少林“易筋經(jīng)”十二式配合呼吸吐納,可改善焦慮癥患者心率變異率。

?藝術(shù)療法?:古琴的五音(宮商角徵羽)對應(yīng)五臟,抑郁癥患者聽角調(diào)(3Hz)音樂可疏肝解郁。書法練習(xí)時呼吸頻率降至每分鐘6-8次,接近氣功入靜狀態(tài)。

d. 導(dǎo)引術(shù):動靜結(jié)合的形體鍛煉

?傳統(tǒng)功法精要?:

?八段錦?:“雙手托天理三焦”可刺激手少陽三焦經(jīng),改善代謝綜合征;“搖頭擺尾去心火”通過脊柱旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)交感神經(jīng)興奮性。

?五禽戲?:虎撲增強腰腿力量,鹿抵活絡(luò)帶脈,熊運按摩脾胃,猿提提升心肺功能,鳥飛擴展胸廓。臨床研究顯示,持續(xù)練習(xí)三個月可使老年人跌倒風(fēng)險降低42%。

?太極拳?:云手動作調(diào)動手三陰三陽經(jīng),虛實步法訓(xùn)練平衡能力。美國NIH研究表明,太極拳對帕金森病患者步態(tài)穩(wěn)定性有顯著改善。

?現(xiàn)代改良應(yīng)用?:針對辦公室人群設(shè)計的“工間導(dǎo)引十二式”,融合穴位拍打(如敲打膻中穴緩解胸悶)與肌肉拉伸;孕婦保健操結(jié)合會陰按摩預(yù)防分娩損傷。

e. 藥物養(yǎng)生:補瀉平衡的用藥智慧

?補益類方藥?:

?補氣四君子湯?(人參、白術(shù)、茯苓、甘草):增強巨噬細胞吞噬能力,適用于放化療后白細胞減少癥。

?滋陰六味地黃丸?(熟地、山茱萸、山藥等):調(diào)節(jié)下丘腦-垂體-性腺軸,改善更年期潮熱盜汗。

?溫陽金匱腎氣丸?:提高甲狀腺功能減退癥患者基礎(chǔ)代謝率。

中藥足浴(紅花+艾葉+花椒)改善末梢循環(huán),藥枕(決明子+菊花+薄荷)輔助降壓。

f. 環(huán)境養(yǎng)生:地域與微環(huán)境的適應(yīng)

?地理氣候調(diào)適?:

西北燥地:多食梨、百合潤肺,居室使用加濕器維持40%-60%濕度。

東南濕境:佩戴蒼術(shù)香囊祛濕,飲食加入草果、豆蔻化濁。

高原地區(qū):紅景天、冬蟲夏草煎服提高血紅蛋白攜氧能力。

?居室風(fēng)水實踐?:

床頭靠實墻增強安全感(避免神經(jīng)衰弱),廚房避開西北位(五行火克金不利呼吸系統(tǒng))。

色彩療法:書房用淡綠色緩解視疲勞,臥室淺黃色促進褪黑素分泌。

玉生堂慧中醫(yī)授權(quán)轉(zhuǎn)載